Te llevaré conmigo de Niccolò Ammaniti

ISBN 978-84-339-7876-9

PVP con IVA 21,90 €

Nº de páginas 464

Colección Panorama de narrativas

Traducción Juan Vivanco

Ischiano Scalo, un

pueblecito de cuatro casas junto a una marisma llena de mosquitos, es el

escenario en que se desarrollan dos tormentosas historias de amor. Una es la de

Pietro y Gloria, dos chiquillos; ella es hija de un director de banco; él, de

un pastor psicópata; ella es guapa, segura y algo arrogante; él, tímido,

irresoluto, soñador. Y, a pesar de todo, un extraño sentimiento, que se parece

curiosamente al amor, los atrae. La otra historia es la de Graziano Biglia, un

playboy venido a menos que ha regresado a Ischiano tras años de ausencia y que

se enamora de Flora, una mujer sola y misteriosa con la que todo el mundo

guarda distancias en el pueblo...

«Una trama que atrapa

por completo al lector» (Giovanni Pacchiano, Corriere della Sera).

«Una vez abierta, el

lector no podrá volver a cerrarla» (Fabio Gambaro, Le Magazine Littéraire).

«Te llevaré conmigo

está poseída por el espíritu de Federico Fellini. Es Amarcord con carácter.

Además de su don para atrapar al lector, Ammaniti construye sus personajes con

un agudo toque dickensiano» (New York Times Books Review).

14 de Jean Echenoz

ISBN 978-84-339-7873-8

PVP con IVA 12,90 €

Nº de páginas 104

Colección Panorama de narrativas

Traducción Javier Albiñana

¿Cómo escribir sobre la

Gran Guerra, la primera guerra «tecnológica» del siglo XX, y la puerta,

también, a medio siglo de barbarie sin precedentes? Echenoz se enfrenta a un

nuevo reto literario que supera con maestría. La certera pluma del escritor

avanza junto a los soldados en sus largas jornadas de marcha por los países en

guerra y acompaña a cuatro jóvenes de la Vendée, Anthime y sus amigos, en medio

de una masa indiscernible de carne y metal, de proyectiles y muertos. Pero

también nos cuenta la vida que continúa, lejos de las trincheras, a través de

personajes como Blanche y su familia. Y todo ello sin renunciar a esa sutil

ironía que caracteriza su escritura, condimento imprescindible de un relato

apasionante.

«Esta novela corta, con

ecos de Jules y Jim (…) es un nuevo concentrado del arte de Echenoz» (Norbert

Czarny, La Quinzaine Littéraire).

«Alistarse en la Gran

Guerra, después de que tantos lo hicieran, era un gran riesgo para Jean

Echenoz. Pues bien, la ha ganado, y ha regresado íntegro» (Bernard Pivot, Le

Journal du Dimanche).

«Esta nueva novela

concentra y sintetiza lo mejor de la escritura echenoziana» (Florence Bouchy,

Le Monde).

A

continuación, el fragor envolvente del viento, interrumpiéndose tan bruscamente

como había surgido, dio paso al ruido que había ocultado hasta entonces: en

realidad eran las campanas, que habían comenzado a repicar desde lo alto de los

campanarios y tañían al unísono en un desbarajuste grave, amenazador, pesado, y

en el que, aun sin conocerlo apenas, pues era demasiado joven para haber

asistido a muchos entierros, Anthime reconoció instintivamente el toque de

rebato, que suena en contadas ocasiones y del que tan sólo acababa de llegarle

la imagen antes que el sonido.

El

rebato, habida cuenta de la situación que atravesaba el mundo, anunciaba sin

lugar a dudas la movilización. Como todo el mundo pero sin acabar de creérselo,

Anthime se la esperaba un poco, pero no se imaginaba que pudiese caer en un

sábado. Sin reaccionar de inmediato, permaneció menos de un minuto oyendo

repicar solemnemente las campanas, hasta que, enderezando la máquina y pisando

el pedal, se dejó deslizar por la pendiente y se encaminó hacia su domicilio.

De repente un bache, sin que Anthime lo advirtiese, hizo caer de la bicicleta

el librote, que se abrió en su caída para permanecer eternamente en solitario

al borde del camino, reposando boca abajo en uno de sus capítulos, titulado Aures

habet, et non audiet.

Nada

más entrar en la ciudad, Anthime empezó a ver gente salir de su casa y

congregarse por grupos para ir a desembocar en la place Royale. Los hombres,

que parecían nerviosos, desasosegados con el calor, se volvían para interpelarse

y hacían gestos torpes, más o menos inseguros. Anthime entró a dejar la

bicicleta en su casa y se sumó al trajín general, que confluía ahora desde

todas las arterias en dirección a la plaza, donde bullía una multitud

sonriente, enarbolando banderas y botellas, gesticulando y apretujándose, sin

dejar apenas espacio a los coches de caballos, que transportaban ya a algunos

grupos. Todos parecían encantados con la movilización: discusiones

enfebrecidas, risas desmesuradas, himnos y fanfarrias, exclamaciones patrióticas

entreveradas de relinchos.

Al

otro lado de la plaza, donde se había instalado un vendedor de sederías, en la

esquina de la rue Crébillon y ya fuera de aquella bulliciosa afluencia, roja de

fervor y de sudor, Anthime divisó la silueta de Charles, cuya mirada buscó

desde lejos. Al no lograrlo, optó por abrirse paso hacia él entre la gente.

Manteniéndose al margen del evento, vestido como en su despacho de la fábrica

con un traje ceñido y una estrecha corbata clara, Charles clavaba su mirada

adusta en la prensa, con la cámara fotográfica Rêve Idéal de Girard &

Boitte colgada del cuello como de costumbre. Avanzando hacia él, Anthime tuvo

que encogerse y desencogerse al mismo tiempo, empresa antinómica pero necesaria

para superar esa mezcla de apuro e intimidación que le causaba en cualquier

lugar la presencia de Charles. Éste lo miró apenas a la cara, desviando los

ojos hacia el sello que lucía Anthime en el dedo meñique.

Hombre,

dijo Charles, esto es nuevo. Y además lo llevas en la mano derecha. Suele

llevarse más bien en la izquierda. Ya lo sé, reconoció Anthime, pero no me lo

pongo para hacer bonito, es que me duele la muñeca. Ah, bueno, condescendió

Charles, y no te molesta para dar la mano a la gente. Doy muy pocas veces la

mano, señaló Anthime, y ya digo, lo llevo por los dolores que tengo en la

muñeca derecha, me los calma. Resulta un poco molesto pero funciona. Es una

cuestión de magnetismo, digamos. De magnetismo, repitió Charles con un asomo de

sonrisa, espirando otro asomo de aire por la nariz, sacudiendo la cabeza y

encogiendo un hombro al tiempo que apartaba la vista, esos cinco movimientos en

el espacio de un segundo, y Anthime se sintió de nuevo humillado.

El hijo del desconocido de Alan Hollinghurst

ISBN 978-84-339-7875-2

PVP con IVA 25,90 €

Nº de páginas 600

Colección Panorama de narrativas

Traducción Francisco Pardo

En el verano de 1913,

George Sawle, estudiante de Cambridge, vuelve a pasar unos días con su familia

y trae un invitado. Cecil Balance, aristócrata y poeta. Los dos amigos son

amantes, en secreto, como corresponde a la época. Cecil, antes de marcharse,

escribe en el cuaderno de autógrafos de la hermana de George un poema que

devendrá mítico para una generación, un poema no se sabe si inspirado en la

jovencísima Daphne o en George. Y los secretos e intimidades de aquel fin de

semana se convertirán en acontecimientos míticos de una gran historia, contada

de diferentes maneras a lo largo del siglo por críticos y biógrafos, en un

relato sobre la seducción y el secreto de Cecil y el enigma del deseo y de la

literatura. La novela ha sido finalista del Premio Man Booker en 2011 y

ganadora del Premio Galaxy National Book.

«Una obra maestra»

(Peter Parker, Times Literary Supplement).

«Una novela que no

podría ser mejor... Escribe con la relajada elegancia y el encanto sutil de un

Cary Grant… Entera, absolutamente absorbente» (Michael Dirda, Washington

Post).

«Un narrador

extraordinario; su libro es emocionante a la manera de las mejores novelas

victorianas» (John Banville).

Llevaba

más de una hora tumbada en la hamaca leyendo poesía. Le costaba; pensaba todo

el rato en el regreso de George con Cecil, y no paraba de escurrirse hacia

abajo, dándose poco a poco por vencida, hasta que acabó hecha un ovillo,

sosteniendo el libro por encima de la cara con cierto cansancio. Se estaba

yendo la luz, y las palabras empezaban a confundirse unas con otras en la

página. Quería echarle un vistazo a Cecil, embeberse de él un momento antes de

que la viera y se lo presentaran y le preguntara qué estaba leyendo. Pero debía

de haber perdido el tren, o no había llegado a tiempo para hacer el transbordo;

lo vio paseándose por el largo andén de Harrow y Wealdstone, casi arrepentido

de haber venido. Cinco minutos después, mientras el cielo se volvía rosa sobre

el jardín de rocalla, empezó a parecerle posible que hubiese sucedido algo

peor. De pronto, con una intensa emoción, visualizó la llegada de un telegrama

y cómo se iban transmitiendo todos la noticia, se imaginó a sí misma llorando a

lágrima viva; luego se vio describiéndole la situación a alguien muchos años

después, aunque sin acabar de decidir del todo cuál había sido esa noticia.

En

el cuarto de estar estaban encendiendo las luces, y a través de la ventana

abierta oyó a su madre hablando con la señora Kalbeck, que había venido a tomar

el té y solía quedarse bastante tiempo, al no tener a nadie que la esperase en

casa. El resplandor a lo ancho del sendero hacía que el jardín pareciera de

repente más solitario. Daphne se bajó de la hamaca, se calzó y se olvidó de sus

libros. Echó a andar hacia la casa, pero algo de esa hora del día la retuvo,

como la pista de un misterio que hasta entonces había pasado por alto. Y eso la

llevó hasta el prado, más allá del jardín de rocalla, donde el estanque que

reflejaba la silueta de los árboles se había hecho tan profundo como el cielo

blanco. Era ese dilatado momento de quietud en el que los setos y los contornos

se vuelven oscuros y difusos; pero cualquier cosa que miraba de cerca, una

rosa, una begonia, la lustrosa hoja de un laurel, parecía reintegrarse en el

día con una secreta vibración de color.

Oyó

un ruido familiar apenas perceptible, el golpe de la cancela rota contra el

poste del fondo del jardín; luego una voz desconocida, algo crispada, y después

la risa de George. Debía de haber traído a Cecil por el otro lado, pasando por

el monasterio y el bosque. Daphne subió corriendo los estrechos escalones medio

ocultos en el jardín de rocalla, y los divisó desde lo alto en el soto de

abajo. En realidad no podía oír lo que decían, pero la desconcertó la voz de

Cecil por la rapidez y la osadía con las que pareció adueñarse del jardín, la

casa y la totalidad del fin de semana que les aguardaba. Era una voz vehemente

que daba a entender que no le preocupaba quién la escuchase, y también tenía un

tono un poco burlón de cierta superioridad. Volvió la vista hacia la casa: el

bulto oscuro del tejado y los cañones de las chimeneas recortados contra el

cielo, las ventanas con las luces encendidas bajo los aleros, y pensó en el

lunes y en la vida que retomarían de buena gana tras la marcha de Cecil.

Bajo

los árboles era mayor la penumbra y, curiosamente, su bosquecillo parecía más

grande. Los chicos se lo tomaban con calma, a pesar de la presunta impaciencia

de Cecil. Su ropa clara, el borde del canotier de George atrapaban la luz

mortecina a medida que iban avanzando lentamente entre los troncos de los

abedules, pero costaba distinguir sus caras. George se había parado y estaba

hurgando algo con el pie, mientras Cecil, más alto que él, permanecía de pie a

su lado, como para compartir su visión. Se fue acercando sigilosamente hacia

ellos, y tardó un momento en darse cuenta de que no se habían percatado de su

presencia; se quedó quieta sonriendo torpemente, jadeó de pura ansiedad, y

luego, confundida y nerviosa, se puso a calibrar su situación. Sabía que Cecil

era un invitado y demasiado adulto como para engañarle, aunque a George lo

tenía dominado. Pero, aun teniendo ese poder, no sabía qué hacer con él. Ahora

Cecil había posado una mano sobre el hombro de George como queriendo

consolarle, a pesar de que también se reía, menos escandalosamente que antes;

las curvas de sus dos sombreros se entrechocaban y solapaban. Pensó que la risa

de George tenía un toque agradable después de todo, como un pequeño relincho de

regocijo, aunque como de costumbre a ella no la hicieran partícipe del chiste.

Entonces Cecil levantó la cabeza y la vio y dijo: «¡Ah, hola!», como si ya se

hubieran visto más veces y lo hubiesen pasado bien.

Una historia sencilla de Leila Guerriero

ISBN 978-84-339-9767-8

PVP con IVA 14,90 €

Nº de páginas 152

Colección Narrativas hispánicas

En enero del año 2011,

Leila Guerriero viajó hasta un pequeño pueblo del interior de Argentina para

contar la historia de una competencia de baile folklórico: el Festival Nacional

de Malambo de Laborde. El malambo es un baile tradicional entre los gauchos

argentinos y el festival termina con la coronación de un campeón. Para

resguardar el prestigio del certamen, los campeones han hecho un pacto: una vez

que ganan, ya no pueden volver a presentarse en otra competencia. La segunda

noche, Guerriero vio a un bailarín que la dejó paralizada, Rodolfo González

Alcántara, y decidió contar su historia. El resultado es esta crónica repleta

de suspenso y plagada de personajes entrañables en la que González Alcántara

cobra las dimensiones de un gladiador trágico. Este libro cuenta la más difícil

de las épicas: la épica del hombre común.

«Sus reportajes no se

leen, se devoran» (Benjamín Prado).

«El periodismo que

practica Leila Guerriero es el de los mejores redactores de The New Yorker,

para establecer un nivel de excelencia comparable: implica trabajo riguroso,

investigación exhaustiva y un estilo de precisión matemática» (Mario Vargas

Llosa).

«Una narradora

formidable que no necesita de la ficción para construir historias verdaderas

que parecen de mentira… Un libro complejo: cómo un gaucho que baila malambo es

comparado al gladiador o al atleta de elite. Cómo con poco la escritora cuenta

tanto» (El Periódico - Dominical).

«Desentraña el misterio

de ese fenómeno de masas que mueve a miles de jóvenes –de clase humilde– a

sacrificar su tiempo, su régimen alimenticio, su fortaleza física, e incluso su

precaria economía para participar en ese certamen en el tórrido verano austral…

Pese a lo particular de lo narrado, la historia trasciende del localismo para

adentrarse en ese lugar común en que se ha convertido el concepto de la

condición humana. Leila Guerriero es una maestra en estas lides, tal y como lo

ha demostrado en otras obras como cronista» (Cayetano Sánchez, Canarias 7).

«Al leer el argumento

pensé que no me iba a interesar: por lo recóndito, por lo lejano, por lo extraño.

Pero esta historia te captura desde el primer momento… Una obra emocionante,

entre el reportaje y la novela, conmovedora, y extrañamente cercana. Porque los

personajes que la pueblan tienen algo de lo que fuimos alguna vez, algo de lo

que aún queda en muchas familias, algo de lo que muchos desearían tener. Una

grata sorpresa» (Antonio Martínez Asensio, Blog Tiempo de Silencio en

Antena3.com).

«Fascinante… Los

lectores de Leila Guerriero reconocemos en Una historia sencilla lo mejor de su

repertorio como cronista, pues primero nos descubre un secreto, luego nos

presenta a los guardianes del secreto y finalmente nos demuestra que aquel

secreto –como la carta de Poe– siempre estuvo a nuestro alcance» (Fernando

Iwasaki, El Mercurio, Chile).

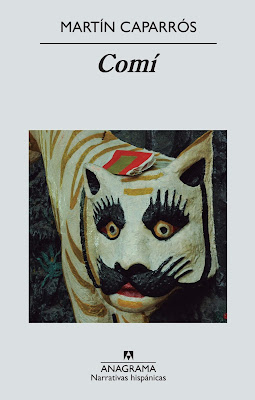

Comí de Martín Caparrós

ISBN 978-84-339-9765-4

PVP con IVA 16,90 €

Nº de páginas 232

Colección Narrativas hispánicas

«Y tomé el librito de

la mano del ángel y lo comí y fue dulce en mi boca; después, ya comido, fue

amargo en mi vientre», escribió Juan en sus Revelaciones. Este libro, Comí,

parece escrito bajo dicha consigna. Un hombre va a ser operado. Para serlo,

debe vaciar todo resto de comida de sus intestinos, su estómago, su vida. El

hombre tiene tres días para deshacerse de todo lo que comió y deshacerse de sí

mismo y deshacerse. En esos tres días el hombre recorre, a través de sus

comidas, su vida. El hombre, a veces, se parece mucho a Martín Caparrós; a

veces no. Misterioso y explícito, hedonista y paranoico, celebratorio y llorón,

Comí es un libro extraño: mezcla de novela, memoria, ensayo, basurero,

es el relato de una caída y es, sobre todo, una reflexión brutal sobre la

comida, los cuerpos y la medicina. Una nueva y singular entrega de Martín

Caparrós, uno de los escritores indispensables en lengua española de nuestro

tiempo.

–Sí,

doctor, eso sí que no es fácil.

Le

digo, tratando de seguirle la corriente –de congraciarme con quien me va a

decir qué juego juego–, pero la máquina me ataca y me impide decirle algo más

agradable, que nos acerque más. Querría –sin querer, sin proponérmelo– chuparle

las medias: arrimarme al poder. Sería bueno saber qué hay en la foto del

portarretratos: una de esas imágenes irritantes de familia feliz, supongo,

porque no consigo imaginar otra cosa; imágenes de una procreación eficaz,

supongo, vergüenza para mí, que sólo conseguí hacer una hija que, escarmentada,

ha decidido no perpetuar –no perpetrar– nuestro linaje. Estiro la cabeza, trato

de ver la foto, no la veo; el doctor Bellone me mira como si fuera a

preguntarme si estoy bien. El doctor Bellone es un hombre de modales demasiado

calmos: yo siempre sospeché de los modales demasiado. Mucho más si son calmos.

No sé cómo seguir, lo miro. La idea de congraciarme con él es una estupidez:

sería tonto, pienso, pensar que hace lo que hace –lo que hizo, lo que está por

hacer– en función de su distancia o cercanía conmigo, del agrado o desagrado

que pueda producirle. El doctor hace un silencio calmo, como accediendo a que

le diga más. Yo no consigo decirle más nada: en el preciso momento –dos minutos

después del preciso momento– en que me anuncia la puesta en marcha de la

máquina médica no tengo forma –no tengo el coraje– de discutir las

posibilidades de precisión de la palabra.

–No

se preocupe, amigo, es molesto pero no más que eso.

Me

dice, y me sonríe de costado. Que me haya dicho amigo es un mal signo. El

silencio se extiende, hasta que me resigno: el doctor debe ser de esas personas

a quienes tranquiliza que sus palabras sean una respuesta, así que le pregunto

qué me tiene que hacer.

–No,

yo nada. Primero tiene que hacer usted: va a tener que limpiar bien su aparato

digestivo, ya le voy a explicar cómo. Y entonces sí se lo van a mirar de cabo a

rabo, con perdón.

Dice

el doctor Bellone, y me mira para ver el efecto de su módico chiste. Quizá sea

una encuesta o una forma de catalogar a la humanidad: el doctor debe pensar que

si le suelta el mismo chiste a cientos o miles de personas puede establecer

cierta clasificación a partir de la reacción de cada una a su chiste repetido.

Después incluso podrá hacerse invitar a un congreso internacional en un resort

de montaña en Nebraska o Hikaduvu con un paper sobre «Efectos

psicosomatofisiológicos del humor infantojuvenil en pacientes prequirúrgicos de

pronóstico incierto: un Estudio Estadístico». Yo me esfuerzo en la cara de

póker.

–...

de cabo a rabo, ¿me entendió?

–Sí,

claro, le entendí. ¿Qué quiere decir? Digo: ¿qué me tienen que hacer?

Le

pregunto, y trato de no parecer asustado o ni siquiera preocupado y, para

desviar mi atención de los focos del susto, me pregunto qué tipo de placer

conseguirá el doctor al poner en marcha la máquina médica. Es, sin duda, me

digo, un placer delegado: al entregarme a ella entrega mi cuerpo –el cuerpo de

su paciente, cuerpo que controla– a otros, cuerpo que se le escapa, que

resigna, que deja en manos de máquinas y utensilios manejados por otros. Es un

placer sofisticado. Al entregarme, se convierte en un dios prescindente, el más

altivo: el que ha decretado que todo eso suceda y no precisa hacerlo él mismo

para que sea hecho y ni siquiera se molesta en presenciarlo: el dueño de un

poder verdadero.

Cuando el frío llegue al corazón de Manuel Gutiérrez

Aragón

ISBN 978-84-339-9766-1

PVP con IVA 13,90 €

Nº de páginas 136

Colección Narrativas hispánicas

Ésta es una historia en

la que se entremezclan diosas, vacas y primeros amores. Un cuento maravilloso y

realista sobre un verano en una ciudad del norte y sobre el descubrimiento del

sexo. Al estar su padre en prisión preventiva, el joven Ludi Rivero Pelayo goza

la libertad de no tener ninguna autoridad encima, el verano es suyo. El padre

no sólo está complicado en una acción política, que es lo que ha motivado su

procesamiento, sino también en un lío de faldas. Y el hijo se deja atrapar en

una telaraña parecida. A lo largo del verano, Ludi se iniciará en la vida

adulta. Una mujer lánguida y hermosa le conduce por caminos inexplorados hacia

un amor sin porvenir, pero gozoso. Y ese comienzo tiene tintes clásicos: su tío

y tutor le impone asistir a clases de griego y en las faldas del monte Véspero,

en cuya cima venusiana recibe las enseñanzas de un antiguo boxeador reciclado

en fraile, Ludi traduce uno de los diálogos de Platón. Porque en la extrañeza

del lenguaje está todo, la comunicación y el secreto.

Era

jueves, día de mercado en la Plaza Mayor de Vega. Los puestos de todas las

clases de productos de la huerta y el corral se extendían por el perímetro, lo

rebosaban hasta ocupar las gradas de acceso, llegaban a las aceras que

contorneaban la plaza y a las columnas y soportales de los edificios todos.

Pero alto ahí, ni una sola lechuga, ni una cebolla, ni un huevo podían rebasar

la sagrada frontera de los pórticos, en los que empezaba la jurisdicción de las

telas, los hilos, los delantales y batas, faldas, chaquetas y pantalones. Los

tinglados para el cuero y la marroquinería estaban los últimos, allí donde la

plaza se convertía en calles empinadas, con los bares y casas de comida para

los feriantes. Si el viento soplaba del norte llegaba un olor a callos y guisos

de cuchara. Si soplaba del sur, lo que venían eran unos lamentos parecidos a

los de los bebés, y chillidos de pánico, porque allí estaba la pequeña plaza de

cerdos y corderos lechales. A veces sonaba a lo lejos un ulular de barco

perdido en la niebla; eran las vacas del ferial nuevo, mugiendo en un solo

mugido interminable.

Comenzó

mi viaje por las aceras atestadas, sorteando puestos de calabazas, cebollas

coloradas, puerros y espárragos verdes. Un archipiélago exuberante de

fertilidad y abundancia, islas pletóricas. Las vendedoras voceaban las tiernas

judías, las aceitunas gordas como huevos y los huevos grandes como peras, y las

peras y manzanas como melones, y los melones gruesos como lechones dulces y

tiernos.

–Toma,

chavalín, ven, guapo, ¿de recados, hermoso?, prueba, muerde.

Yo

cargaba con la maleta, unas veces empuñando el asa con una mano, otras con la

mano contraria, a veces arrastrándola. Uf, uf, ¿no veían que yo no era un

comprador, sino un muchacho que hacía un viaje incierto entre buhoneros,

atractivas vendedoras y otros desconocidos peligros? Indígenas de toda

condición ofrecían las frutas del deseo y el capricho, paraguayas del sur,

tomates de Canarias, higos mediterráneos, primeras cerezas del otro lado de los

montes.

Tuve

que rodear las isletas de los quesos y productos lácteos, por cuyos istmos y

estrechos estaba el paso hacia el noroeste, mi ruta. Ese desvío me obligaba a

bajar las gradas de la plaza, justo hacia el callejón de la Estrella, lugar de

los charlatanes y vendedores de mantas, que vienen a ser lo mismo.

Descansé

un momento para escuchar la oferta de un charlatán que ofrecía una carterita de

bolsillo como regalo si alguien le enseñaba –solamente enseñar, aseguró– un

billete de mil pesetas. Como un juego. Me detuve; yo era un viajero

curioso.

Posado

en el hombro del feriante había un mono con una cadena, que me miró enseñando

los dientes, como si se riera.

Cuatro

personas mostraron en alto un billete de mil, sujetándolo bien, burlándose un

poco de sí mismos, y haciendo ver que no creían en la promesa.

–Se

creen que somos tontos..., nos quieren tomar el pelo, eso es lo que pasa.

Me

encontré a mí mismo enseñando el flamante billete. ¿Qué riesgo iba a correr al

hacerlo, si yo sólo era un muchacho, casi un niño, al que nadie se atrevería a

estafar en público?

El

mono me volvió a mirar, y casi me pareció que me hacía un gesto, una seña o

algo parecido.

Despachos de guerra de Michael Herr

ISBN 978-84-339-7620-8

PVP con IVA 18,90 €

Nº de páginas 296

Colección Otra vuelta de tuerca

Traducción J.N. Álvarez Flórez

y Ángela Pérez

Cuando Michael Herr fue

a Vietnam en 1967 como corresponsal de Esquire era un escritor prácticamente

desconocido. Pero fue unánimemente alabado tras publicar su famoso artículo

«Sorbos infernales», y su reputación fue en aumento con la progresiva aparición

de más trabajos suyos. Despachos de guerra confirmó lo que ya sabían sus

primeros admiradores: nadie ha escrito ni es probable que llegue a escribir de

modo tan elocuente, vigoroso y aterrador sobre lo que fue combatir (y

sobrevivir) en aquella guerra espectral. Se han escrito muchos libros sobre

Vietnam, pero este libro es único: es una obra de valor perenne que figurará

entre los mejores textos sobre hombres en guerra. Esta obra maestra del nuevo

periodismo recibió el Premio Internacional de la Prensa en 1978.

«Leído ahora, se

descubre que ha sobrevivido a todas las vanguardias, a todas las tendencias:

es, sencillamente, periodismo y del mejor» (Guillermo Altares, El País).

«Aún el libro de

referencia sobre la guerra del Vietnam, una recreación acid rock de El corazón

de las tinieblas» (Santiago Segurola, El Mundo).

Valiente clase media (Dinero, letras y cursilería)

de Álvaro Enrigue

ISBN 978-84-339-6357-4

PVP con IVA 16,90 €

Nº de páginas 200

Colección Argumentos

Este libro cuenta una

historia incómoda, la de las formas en que la interpretación de asuntos de

dinero y clase fueron separando a la escritura en castellano para convertirla

en dos: la americana y la española. El último poeta mayor del Siglo de Oro, sor

Juana Inés de la Cruz, fue además la contadora general de una de las

instituciones de crédito más sólidas del imperio. No es tan raro que viera los

problemas del corazón más bien como asuntos de finanzas. Manuel Gutiérrez

Nájera, un modernista adelantado, es el mejor testigo del nacimiento en América

del grupo social que cambió el mundo a pesar de su cursilería cerval y su

terror al cambio: la clase media. Y tras él, Rubén Darío: el poeta más grande.

Su escritura, ¿se puede explicar también como un asunto de clase? Sor Juana y

Darío son las dos puntas de un arco que fundamenta la escritura americana y le

da el mito de origen que la separó de la española: el del escritor que se impuso

a contracorriente de su grupo de origen social.

¿Por

qué sor Juana planteaba ciertas historias de amor como un problema de finanzas?

¿Qué clase de mundo se refleja en una obra poética que se anuncia en su poema

introductorio como una tienda de géneros? ¿Cómo le hicieron los historiadores

jesuitas del siglo XVIII para convencernos de que este rimero de selvas,

arideces y sierras que llamamos América Latina encarna una forma excepcional de

la riqueza? La pregunta se desdobla porque ellos fueron los primeros que

vinieron a Hispanoamérica como una entidad distinta al imperio, compuesta por

distintas patrias. Y tiene saldos morales: de este lado del Atlántico y el río

Bravo, vivimos siempre transidos por la culpa de no haber sabido aprovechar una

riqueza monumental de la que, al final, tenemos testimonios más bien sólo

literarios.

Es

un tópico consagrado de la crítica que los modernistas de entre siglos fueron

los primeros escritores profesionales de América Latina y las primeras voces de

una clase media que, al tener acceso a los objetos de consumo global, dejó de

ser anacrónica con respecto a su similar europea. Con ningún poeta queda tan

claro como con Gutiérrez Nájera –quien a diferencia de Martí tenía una agenda

política tibia y despreocupada– que, en el último cuarto del siglo XIX, el

papel del escritor dejó de ser dibujar la gloria y el paisaje de la nueva

patria americana para decantarse por cantar la vida pequeña de las burguesías

triunfantes. Gutiérrez Nájera fue el primer poeta ciego de gestas y montañas:

sólo tenía ojos para los objetos suntuarios que le mejoraban la vida y para el

cuerpo que los gozaba. En tanto periodista y poeta, es el mejor testigo del

nacimiento del grupo social que cambió el mundo: la clase media. Y ahí Darío:

¿su cursilería era un asunto de clase? La pregunta no es poco relevante porque

creo que fue el poeta mejor dotado de la lengua desde Góngora y su obra la

eclosión en la que se cocinaron todas las posibilidades de la escritura

contemporánea en español. Mientras no podamos digerir la insoportable

cursilería de Darío, seguiremos leyéndolo un poco fuera de cuadro. Tal vez

situar su estética en un contexto de clase en ascenso ayude a adormecer los

excesos todavía incómodos de su gusto.

Entre

las ostentaciones de sor Juana y los jesuitas del siglo XVIII y las ideas de

gusto y clase de los modernistas hay un ideólogo en el que casi nadie se

detiene, aunque tal vez sea uno de los escritores americanos más leídos de

todos los tiempos. Manuel Antonio Carreño fue el autor de un manual de buenas

maneras que, además de normar cada gesto del comportamiento privado de las

clases altas venezolanas y americanas, tendió el hilo que ataba las ideas de

riqueza providencial de los súbditos americanos del imperio español con el rol

de ciudadanos productivos que deberían seguir los criollos americanos en los

tiempos caóticos que siguieron a las revoluciones de independencia. Su Manual

ilustra cómo comportarse en un velorio o la manera correcta de caminar por una

acera, pero también predica –estruendosamente– en defensa de los valores de un

liberalismo católico y medroso que al final se impuso en las nuevas repúblicas.

Dice

Michel de Certeau en La invención de lo cotidiano que la página escrita, «al

combinar el poder de acumular el pasado y el de ajustar a sus modelos la

alteridad del universo, es capitalista y conquistadora».1 Hay una correlación

transparente entre la construcción de un imaginario literario que le permite a

la ciudadanía hispanoamericana sentirse habitante de un espacio delimitado como

«América» –o «México» o «Venezuela» o «Chile» o «Ecuador»– y las mitologías de

la riqueza, el gasto y el ahorro que han ido dejando una impronta en la

escritura de la región. Un parentesco, un río secreto que conecta los hechos

inesperados de que sor Juana defina una relación erótica en los términos propios

de un cambista y Darío presente su intimidad como un espacio marcado

poéticamente por la necesidad constante de cumplir deadlines periodísticos.

Entre ambos, una familia polimorfa de autores sentó las bases para que la

literatura hispanoamericana fuera ella misma y distinta de la española. Que

pudiera ser leída al mismo tiempo como peculiar y global.

La biología de la toma de riesgos de John Coates

ISBN 978-84-339-6359-8

PVP con IVA 19,90 €

Nº de páginas 384

Colección Argumentos

Traducción Marco-Aurelio

Galmarini

El objetivo principal

de este libro es destruir definitivamente, sobre la base de las neurociencias,

la concepción racionalista según la cual el ser humano toma decisiones mediante

el uso exclusivo de una razón completamente separada del cuerpo. A través de

múltiples experimentos científicos ajenos y propios, así como de ejemplos tomados

de deportistas de élite, el autor expone la intervención de todo el cuerpo en

la toma de decisiones en momentos cruciales de riesgo, así como el nivel

preconsciente en el que se producen tales procesos. Luego muestra, de modo

igualmente convincente, que lo mismo ocurre en la sala de transacciones

financieras.

«Coates es a la vez

neurocientífico, economista, ex operador de Wall Street y un escritor

extraordinario. Un libro magnífico» (Robert Sapolsky).

«¡Fascinante! Un

experto agente de Wall Street de pronto abandona y entra subrepticiamente en el

mundo de la neurociencia para estudiar a sus colegas Amos del Universo en plena

acción» (Tom Wolfe).

Un

momento después de registrar de modo preconsciente el cambio, Scott y Logan se

enteran de que una o dos personas de Wall Street han oído decir, o sospechado,

que la Reserva Federal subiría la tasa de interés esa tarde. El anuncio de

semejante decisión a una comunidad financiera no preparada enviaría una oleada

de volatilidad a los mercados. Cuando la noticia y sus implicaciones son

asimiladas, Wall Street, que hasta muy poco antes esperaba tener un día

tranquilo, bulle de actividad. En reuniones organizadas apresuradamente, los

operadores consideran los posibles movimientos de la Reserva: ¿mantendrá

inmóviles las tasas? ¿Subirá un cuarto de punto porcentual? ¿O medio punto?

¿Qué pasará con los bonos ante esa posibilidad? ¿Y con las acciones? Una vez

formadas sus opiniones, los operadores se empujan para ocupar sus posiciones,

unos vendiendo bonos para anticiparse a un incremento del interés, lo que

deprimiría el mercado en casi el 2 %, otros, en cambio, comprándolos a los

nuevos niveles más bajos, convencidos de que el mercado está sobrevendido.

Los

mercados se alimentan de información, de modo que el anuncio de la Reserva

Federal será una fiesta. Traerá volatilidad al mercado, y para un operador

financiero la volatilidad representa una oportunidad de hacer dinero. Así que

esta tarde muchos operadores se muestran sobreexcitados y muchos de ellos

conseguirán en las próximas horas las ganancias de toda la semana. En todo el

mundo, el personal de la banca se mantiene atento para enterarse de las

novedades y ahora los parqués zumban con una atmósfera lúdica más acorde con

una feria o un acontecimiento deportivo. Logan se entusiasma con el desafío y,

con un grito de rebeldía, se zambulle en la agitación del mercado para vender

200 millones de dólares en bonos hipotecarios, anticipándose a un conmovedor

hundimiento.

A

las 14.10, las operaciones disminuyen en la pantalla. El parqué se tranquiliza.

Los agentes de todo el mundo han realizado sus apuestas y ahora esperan. Scott

y Logan han tomado sus posiciones y se sienten intelectualmente preparados.

Pero el reto con el que ahora se enfrentan no es sólo un puzle intelectual. Es

también una tarea física, y para cumplirla satisfactoriamente necesitan algo

más que habilidades cognitivas; necesitan rapidez en las reacciones y la

suficiente resistencia para aguantar los esfuerzos de las horas previas a los

picos de volatilidad. Por tanto, lo que sus cuerpos requieren es combustible,

mucho combustible en forma de glucosa y oxígeno para quemarlo, necesitan un

incremento del torrente sanguíneo para llevar ese combustible y ese oxígeno a

las ávidas células de todo el cuerpo y, finalmente, también necesitan un

dilatado tubo de escape en forma de amplios conductos bronquiales y de

garganta, a fin de expulsar el dióxido de carbono sobrante de la quema del

combustible.

En

consecuencia, los cuerpos de Scott y Logan, casi sin haberse éstos apercibido

de ello, también se han preparado para el acontecimiento. Su metabolismo se

dispara, listo para liberar las reservas de energía existentes en el hígado,

los músculos y las células cuando la situación lo exija. La respiración se

acelera, inyectando más oxígeno, y lo mismo ocurre con el ritmo cardíaco. Las

células del sistema inmunológico, a guisa de bomberos, toman posición en los

puntos vulnerables del organismo –por ejemplo, la piel–, y se mantienen listas

para pelear contra la herida o la infección. Y los sistemas nerviosos, que se

extienden desde el cerebro hasta el interior del abdomen, han comenzado a

redistribuir sangre a todo el cuerpo, reduciendo la que va al sistema

digestivo, lo que produce náuseas, y a los órganos de reproducción, pues no es

momento para el sexo, y enviándola en cambio a los principales grupos

musculares de los brazos y los muslos, así como a los pulmones, el corazón y el

cerebro.

A

medida que la clara posibilidad de ganancias se perfila en su imaginación,

Scott y Logan sienten una inequívoca oleada de energía en forma de hormonas

esteroides que comienzan a cargar los grandes motores de sus respectivos

organismos. Estas hormonas necesitan su tiempo para hacer sentir su efecto,

pero, una vez sintetizadas por las glándulas respectivas e inyectadas en la

corriente sanguínea, comienzan a modificar el cuerpo y el cerebro de Scott y

Logan en todos sus aspectos: el metabolismo, la masa muscular, el humor, el

rendimiento cognitivo e incluso los recuerdos que evocan. Los esteroides son

sustancias químicas poderosas y peligrosas, razón por la cual su uso está

rigurosamente regulado por la ley, la profesión médica, el Comité Olímpico

Internacional y el hipotálamo, que es la «agencia de lucha contra las drogas»

del cerebro, pues si la producción de esteroides no se detiene rápidamente,

puede transformarnos tanto física como mentalmente.

Servicio completo de Scotty Bowers

ISBN 978-84-339-2601-2

PVP con IVA 21,90 €

Nº de páginas 328

Colección Crónicas

Traducción Jaime Zulaika

En el Hollywood de los

años 40, 50 y 60 del pasado siglo, fuera del plató muchos de los actores y

actrices llevaban secretamente una vida muy desenfrenada, y un hombre en

particular les ayudaba a hacerlo: Scotty Bowers. Scotty se acostó con numerosas

estrellas y puso en contacto a otras con sus amigos jóvenes, atractivos y

sexualmente desinhibidos. Un día, mientras trabajaba en una gasolinera, se le

acercó y le ligó el actor Walter Pidgeon, que se lo llevó sin más a la villa de

un amigo, donde pasaron una tarde de piscina, sol y sexo. Fue el primero de

muchos encuentros que tuvo Scotty con los ricos y famosos de Hollywood como

Noël Coward, Katharine Hepburn, Rita Hayworth, Cary Grant, Montgomery Clift,

Vivien Leigh o Edith Piaf. El libro, con prólogo de Román Gubern, es la crónica

fascinante del underground sexual de Hollywood.

«Scotty no miente –las

estrellas lo hacen a veces– y conoció a todo el mundo» (Gore Vidal).

«Un relato picaresco

que desvela sin tapujos escándalos sexuales largamente escondidos durante los

años dorados de Hollywood» (John Rechy).

«Un excelente

complemento de Hollywood Babilonia de Kenneth Anger» (Román Gubern).

A

eso del mediodía, cuando Russ volvió, estuvimos charlando un rato. Luego, justo

cuando yo iba a marcharme, llegó un reluciente Lincoln cupé de dos puertas. Era

un automóvil grande, caro, elegante. Sólo alguien rico y famoso podía conducir

un coche así. Como Russ estaba ocupado en la oficina yo atendí al cliente.

Cuando me acerqué al lado del conductor bajó la ventanilla y apareció la cara

de un hombre muy guapo y de mediana edad al que yo estaba seguro de haber visto

antes.

–¿Puedo

ayudarle, señor? –pregunté.

El

hombre al volante sonrió, me miró de arriba abajo y dijo:

–Sí,

segurísimo que puedes.

Fue

la voz la que le delató al instante. Dios mío, comprendí, este tipo no es otro

que el renombrado actor Walter Pidgeon. Yo le recordaba por películas como Qué

verde era mi valle, La señora Miniver y Madame Curie. Aquella característica

voz grave, suave y que parecía la de alguien muy inteligente se reconocía al

instante. Pensé que sería mejor fingir que no sabía quién era y farfullé una

respuesta.

Llené

el depósito con la cantidad de gasolina que me había pedido y cuando volví a la

ventanilla del conductor, Pidgeon tenía la mano encima de la puerta. Sujetaba

unos dólares entre el índice y el pulgar y estrujaba otro billete nuevecito

entre el índice y el corazón. No distinguía de cuánto era el billete pero me

detuve al verlo. La mirada de Pidgeon seguía clavada en mí.

–¿Qué

vas a hacer el resto del día? –me preguntó con un tono muy amistoso, pero sin

alterar su semblante inexpresivo.

Bueno,

no era muy difícil adivinar lo que quería. Capté el mensaje al vuelo.

Cogí

el dinero, le di las gracias y fui a decirle a Russ que me marchaba. Un par de

minutos más tarde estaba en el cómodo asiento de cuero del copiloto en el coche

de Pidgeon. Ninguno de los dos habló cuando salimos de la gasolinera y

enfilamos hacia el oeste por Wilshire Boulevard. Tras unos minutos de silencio

embarazoso me tendió la mano derecha y dijo: «Me llamo Walter.»

–Scotty

–dije, y le estreché la mano.

Y

eso fue todo, el relato completo de nuestra presentación. Lo demás fueron

bromas y palique ocioso. Hablamos de la guerra que había terminado el año

anterior y comentamos mi participación en ella en el cuerpo de marines. Me

preguntó qué edad tenía, de dónde era y si conocía a mucha gente en la ciudad.

Unos

veinte minutos más tarde subíamos Benedict Canyon, en Beverly Hills. Metió el

coche en un sendero asfaltado que llevaba a una casa grande. Al girar el

volante señaló las verjas imponentes del otro lado de la calle.

–¿Te

gustan las estrellas de cine? –preguntó.

–Claro,

¿por qué? –contesté.

Indicó

con un gesto el sendero de entrada opuesto y me dijo que allí vivía Harold

Lloyd, el famoso actor del cine mudo.

Susurré

un asombro fingido. Quería que creyera que me impresionaban las celebridades,

pero tenía que mantener mi pose de que no le había reconocido a él. Cuando la

gravilla crujió bajo las ruedas aparcó el Lincoln delante de una enorme casa de

aspecto lujoso, me miró de reojo y dijo que el hombre que vivía allí era amigo

suyo. Sí, ya, pensé. Fuera quien fuese era sin duda algo más que un «amigo».

Sin embargo, me reservé estos pensamientos. El billete de más que me había dado

–uno de veinte dólares– significaba mucho para mí. Tenía cosas en que gastarlo,

desde luego. Tramaran lo que tramasen Walt y su amigo, decidí seguirles la

corriente.

Saqué

las piernas del auto, cerré la portezuela y me reuní en el pórtico con Pidgeon,

que llamó al timbre. Cuando Jacques Potts abrió la puerta se sorprendió al

verme.

A bordo del naufragio de Alberto Olmos

ISBN 978-84-339-7728-1

PVP con IVA 7,90 €

Nº de páginas 176

Colección Compactos

Éste es el relato de un

día cualquiera en la vida de un estudiante universitario en los años noventa.

El protagonista transita por una ciudad hostil, mecanizada, desde las aulas de

la facultad a los barrios obreros de la periferia, sin otro interlocutor que su

propio pasado, que entrecorta un discurso demoledor sobre la sociedad y sus

ilusiones. Con una voz en la que resuenan la ira festiva de Henry Miller y la

impudicia moral de Louis-Ferdinand Céline, esta novela sigue siendo, quince

años después, un ataque sin misericordia al buen gusto convencional, a las

intenciones más o menos bondadosas y a la omnipotencia del mercado. La novela

fue finalista del Premio Herralde de Novela.

«El discurso de este

precoz antihéroe es un monólogo atropellado, impulsivo, lleno de furia y

desasosiego» (Juan Marín, El País).

«El libro se lee y

estremece» (Rafael Conte, ABC).

...

tu abuelo dice por qué lees tantos libros y tú dices no lo sé tu abuelo dice no

todo se aprende en los libros y tú piensas al menos se aprenden frases más

originales y dices eso espero tu abuelo dice qué quieres hacer y tú dices

quiero seguir estudiando él dice no tenemos dinero y tú dices lo sé pido beca y

él dice haz lo que te dé la gana ya tienes dieciocho puedes hacer lo que

quieras y tú dices quiero seguir estudiando y él dice todos a estudiar y que

trabaje Dios y tú piensas que se joda Dios y dices así son las cosas ahora

abuelo entra la abuela pone la mesa enciende el televisor y se queda mirando

por la ventana llueve silencio se ve un mar tu abuelo come y mira la tele y

empieza a gruñir y a ponerse rojo rojo más rojo tu abuela se vuelve y lo mira

la televisión emite sonidos que no entiendes tu abuelo tampoco los entiende tu

abuela tampoco los entiende sin embargo a ti te gustan los sonidos que emite la

tele y que no entiendes rojo rojo rojo rojo muy rojo se está poniendo tu abuelo

y ella lo mira y no le preocupa no entender lo que dice la tele le preocupa que

tu abuelo se muera por lo que dice la tele tu abuelo arde se levanta y dispara

fuego y horror pero la tele no se calla sino que sigue diciendo cosas que tu

abuelo no puede no podrá no ha podido nunca entender y le sigue disparando con

la escopeta de caza que aunque sólo tiene dos cartuchos nunca se calla tú

escuchas la tele y escuchas los disparos y prefieres la tele a los disparos y

prefieres la tele a los disparos y prefieres la tele a los disparos y tu abuelo

sigue disparando y gritando con los ojos llenos de muerte y tú prefieres la

tele a los disparos y tú prefieres la tele a los disparos él grita catalanes

cómo los odio y dispara y tú prefieres la tele a los catalanes cómo los odio

disparos disparos prefieres la tele cómo los odio en Miquel en Miquel cómo los

odio... No consigues alcanzar el interruptor de la luz. Te duele la espalda de

estirarte. Palpas la pared y sólo encuentras rugosidades inciertas. Empiezas a

pensar que alguien ha escondido la llave de tu sol privado. Estás con las

neuronas al ralentí y cualquier cosa te parece factible. Desistes, piensas: no

hay luz, te desplomas sobre la cama. Estás incómodo, muy incómodo. Te duele la

cabeza. La sientes llena de agua. Cada movimiento que haces subvierte tus

circunvoluciones y ya no sabes si tu cuerpo permanece horizontal, oblicuo o

paralelo a la nada. De modo que decides estarte quieto hasta que las aguas se

calmen para, a continuación, buscar un motivo que te saque de la cama. Tu cuarto

es una pecera oscura, redonda y pequeña. Tu cuarto no está lleno de aire, está

lleno de perfume barato. Y es ese perfume el que tiñe de gris las paredes,

devora el oxígeno, atomiza la luz y se cuela en tu cerebro segundo a segundo, a

través de tus poros y tus ansias, para hacer que tus ideas hiedan y tus

conceptos se flagelen y tu sentimiento de culpa se entregue al onanismo

infinito. Creías habitar un cuarto y es el cuarto el que te habita a ti. Creías

ser fuerte, muy fuerte; creías tenerlo todo controlado, pero no puedes evitar

que los caballos se desboquen cada noche y te pisoteen hasta hacerte llorar. Te

sientes como un Laocoonte en esta cama. Parece que algo te tira de los brazos y

de las piernas y se te enrosca en el cuello. Piensas en moverte pero no lo

haces para no confirmar tus peores presentimientos. Prefieres no moverte a no

poder moverte. Y piensas: pero algún día tendré que moverme. Y piensas: ¿algún

día tendré que moverme? Se te ocurre que podrías emular a Onetti y no volver a

pisar el suelo nunca más. Serías como una nube o un logaritmo, siempre etéreo,

nunca pedestre. y tú prefieres la tele a los disparos él grita catalanes cómo

los odio y dispara y tú prefieres la tele a los catalanes cómo los odio

disparos disparos prefieres la tele cómo los odio en Miquel en Miquel cómo los

odio... No consigues alcanzar el interruptor de la luz. Te duele la espalda de

estirarte. Palpas la pared y sólo encuentras rugosidades inciertas. Empiezas a

pensar que alguien ha escondido la llave de tu sol privado. Estás con las

neuronas al ralentí y cualquier cosa te parece factible. Desistes, piensas: no

hay luz, te desplomas sobre la cama. Estás incómodo, muy incómodo. Te duele la

cabeza. La sientes llena de agua. Cada movimiento que haces subvierte tus

circunvoluciones y ya no sabes si tu cuerpo permanece horizontal, oblicuo o

paralelo a la nada. De modo que decides estarte quieto hasta que las aguas se

calmen para, a continuación, buscar un motivo que te saque de la cama. Tu

cuarto es una pecera oscura, redonda y pequeña. Tu cuarto no está lleno de

aire, está lleno de perfume barato. Y es ese perfume el que tiñe de gris las

paredes, devora el oxígeno, atomiza la luz y se cuela en tu cerebro segundo a

segundo, a través de tus poros y tus ansias, para hacer que tus ideas hiedan y

tus conceptos se flagelen y tu sentimiento de culpa se entregue al onanismo

infinito. Creías habitar un cuarto y es el cuarto el que te habita a ti. Creías

ser fuerte, muy fuerte; creías tenerlo todo controlado, pero no puedes evitar

que los caballos se desboquen cada noche y te pisoteen hasta hacerte llorar. Te

sientes como un Laocoonte en esta cama. Parece que algo te tira de los brazos y

de las piernas y se te enrosca en el cuello. Piensas en moverte pero no lo

haces para no confirmar tus peores presentimientos. Prefieres no moverte a no

poder moverte. Y piensas: pero algún día tendré que moverme. Y piensas: ¿algún

día tendré que moverme? Se te ocurre que podrías emular a Onetti y no volver a

pisar el suelo nunca más. Serías como una nube o un logaritmo, siempre etéreo,

nunca pedestre. No necesitarías zapatos ni consejos y el líquido negro de tu

cabeza se quedaría siempre manso como un gatito fiel. Pero sabes que todo esto

son sólo estupideces. Y sabes también que son las siete y ocho minutos de la

mañana y deberías estar ya vestido y listo para la rutina. Palpas de nuevo la

pared, mas no en busca del interruptor de la luz, sino de la correa de la

persiana. La hallas y más que tirar de ella te dejas caer agarrado a ella. La

persiana suena como una sierra y entra en la habitación una luz paupérrima y

cenicienta. Piensas en subirla otro poco pero sabes que no tienes diez camisas

de seda entre las que elegir y te conformas con disponer de suficiente luz para

distinguir las gafas de los pantalones. Pegas la nariz a la ventana y diriges

los ojos hacia la parte más alta de la pared, pero sólo consigues ver más

pared. Abres la ventana y el día te recibe con un gélido bofetón en el rostro.

Aguantas todo lo que puedes porque estás buscando tu trocito de cielo, ese que

ondea en lo alto del muro de cemento. Sacas la cabeza lo suficiente para poder

mirar más arriba y lo ves, dibujado por las aristas del patio interior, con

forma de triángulo, azul, con una nube exangüe junto al vértice inferior y un

pájaro invisible protegiéndolo. Sientes un cosquilleo insoportablemente sutil

en la pituitaria y, antes de poder meter la cabeza, estornudas y te golpeas la

nuca con el filo de la persiana. Te cagas en lo más alto, cierras de golpe y te

frotas la cabeza. El agua oscura de tu cerebro se mueve ahora con la

racionalidad de un borracho en el desierto; te martillea la frente, las sienes,

el cerebelo. El estornudo la ha sacado de su letargo y va a ser difícil

devolverla a él. Te pierdes entre las mantas tratando de calentar tu frío

rostro y de pensar en algo que distraiga tu atención del dolor de cabeza. Pero

no hay nada en el mundo más importante que tu dolor de cabeza, así que tienes

que rendirte a su monopolio de tus neuronas. Sientes cada punzada e intentas

describirla, no por nada, sino por entretenerte.

Ravel de Jean Echenoz

ISBN 978-84-339-7727-4

PVP con IVA 7,90 €

Nº de páginas 128

Colección Compactos

Traducción Javier Albiñana

Los últimos años de la

vida de Maurice Ravel transcurren entre 1927 y 1937. Con una escritura a

caballo entre el jazz y la narrativa cinematográfica, Echenoz despliega un

retrato ficticio del compositor sembrado de verdades biográficas: son reales la

epopeya en Verdún, las sesenta camisas y los veinticinco pijamas de la gira

americana o los encuentros con Douglas Fairbanks, Charles Chaplin o George

Gershwin. Pero lo esencial no está en la vida del hombre sino en la sutil pero

lacerante ironía con que es narrada esa vida. Aquí reencontramos los temas

favoritos del escritor: la desaparición, el viaje y los conflictos de identidad

que caracterizan a los protagonistas de sus novelas. Y el verdadero Ravel acaba

siendo uno de los más espléndidos personajes del imaginario de Echenoz.

«Espléndido libro»

(Jacinta Cremades, El Mundo).

«Clásico y transgresor

a un tiempo (…) hay quien ve en Echenoz un David Lynch de la literatura» (María

Fasce, Marie Claire).

No hay comentarios:

Publicar un comentario